●Digital Realityとのコラボレーションで生まれたのは、ちょっと変わったシューティング&アクション

|

2011年9月15日〜18日、千葉県の幕張メッセにて、東京ゲームショウ2011が開催中。近隣のホテルで、ダウンロードタイトル『SINE MORA (シネモラ・仮題)』と『BLACK KNIGHT SWORD(ブラック・ナイト・ソード)』のプレゼンテーションを受けてきたので、その模様をお届けする。

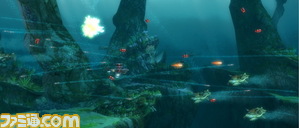

まずプレゼンテーションを受けた『シネモラ』は、横スクロールの3Dシューティングゲーム。開発を主導しているのはDigital Realityで、グラスホッパー・マニファクチュアはコンセプトアートや山岡晃氏によるサウンドなどを担当しているとのこと。ちなみに、カットシーンなどの音声は、Digital Realityがある地元ハンガリーの俳優が担当しているとのことで、通常あまり聞き慣れないハンガリー語のセリフがバンバン飛び交うというのもユニーク。

ハードコアファンのためのものとなり難しくなりすぎたシューティングジャンルを、もう少しカジュアルなゲーマーでも楽しめるようにするため、本作では、カットシーンなどの演出が入るストーリーモードと、やり込みたい人向けのアーケードモードのふたつが用意されている。プレゼンテーションスペースにあったデモでは、ストーリーモードがイージーで、アーケードモードがハードより上のインセインという難度になっており、より違いが明確になっていた。

ストーリーモードでは敵の弾が当たっても自機は死なず、パワーアップアイテムなどを放出するのみ。「じゃあプレイしなくてもボスまで行けるんじゃない?」と思うかもしれないが、ステージにタイム制を導入しているのがミソ。タイムオーバーになるとゲームオーバーで、タイムを増やすには敵を倒さなければいけない。アーケードモードではスタート時点からいきなり残りタイムが少ないので、アグレッシブに戦っていく必要がある。

また、時間は本作のキーのひとつになっており、自機以外の動きをスローモーションにしたり、時間を逆回転させるといった特殊能力も用意されている。後者はデモには収録されていなかったが、こういった時間調整デバイスや、60種類以上あるという武器は、7種類の機体に自在にカスタマイズ可能になっているという。

実はシューティングは嫌いじゃないが、弾幕を覚えたり、精緻なコントロールを習得するのが苦手だからやらないという人でも楽しめる……。というか、記者がそうなので、程よく弾幕を切り抜け、程よく敵を破壊する快感を味わえ、久しぶりにシューティングを楽しめた。だがアーケードモードは、プレゼンしていたスタッフも、説明しながらということはあるものの死にまくっていたほど。ハードコアなシューターなら、ストーリーモードでカットシーンを楽しみながら手を温め、準備が整ったらアーケードモードで突撃という楽しみかたもできるのではないだろうか。

|

|

一方『ブラック・ナイト・ソード』は、グラスホッパー・マニファクチュアが開発を行い、Digital Realityはゲームプレイ面でのアドバイスで関わっているというタイトル。プロデューサーの石川周志氏とディレクターの山廉氏がプレゼンテーションを行った。こちらは横スクロールのアクションなのだが、設定やアートスタイルが独特で、グラスホッパー・マニファクチュアの新境地開拓といった感すらしたほど。

画面全体が舞台をモチーフとしており、ステージの合間にはちゃんと舞台の転換なども行われ、それを見ている観客の姿などもしばしば表示される。そこで演じられるのは、自殺しようとして死にきれなかった男が不思議な剣を手に入れ、ブラックナイトとなって剣の精とともに悪の姫君を倒しに行く……というお話。剣を使ったアクションだけでなく、剣の精を使ったパズル要素も入っている。

けだるげなBGMをバックに乾いたマッドネスが漂う背景や奇怪なキャラクターたちがうごめいているのを見ると、東欧のインディペンデントなアニメーションや、それこそ山氏のフェイバリットだというテリー・ギリアム(映画監督)が『モンティパイソン』時代の作品を見ているかのような、ミョーな感覚に襲われてくる。ちなみに、日本語版ではナレーションを本田博太郎が担当するとのことで、この世界の魔力がさらに増すに違いない。特徴的なアートスタイルのゲームを数多く生み出してきたグラスホッパー・マニファクチュアらしいダークファンタジーアクションとなっている。