●チャレンジすることを楽しむことが大切

|

プロデューサーを務めた寺澤善徳氏(左)と、シナリオを担当した小高和剛氏(右)。 |

2011年9月6日〜8日の3日間、神奈川県のパシフィコ横浜・国際会議センターにて、ゲーム開発者の技術交流などを目的としたCEDEC(コンピュータエンターテインメントデベロッパーズカンファレンス) 2011が開催された。

本稿では、CEDEC 2011の開催最終日となった2011年9月8日に実施された“熱意を形にするプロジェクト〜ダンガンロンパで目指したちょっとオンリーワンなゲーム〜”の模様をリポートしよう。

今回の講演は、『ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生』のプロデューサーを務める寺澤善徳氏と、シナリオを担当した小高和剛氏が講師を務めた。テーマは、ちょっとだけオンリーワンなゲームを創るにはというもので、「よくあんなタイトル作ったなと言われます」と寺澤氏が説明するほどの、独創性溢れる『ダンガンロンパ』という企画がどう実現し、どう人気を獲得していったか、その変遷を語る内容になっていた。

■ちょっとオンリーワンなゲームができるまで

まずは『ダンガンロンパ』を知らない読者の方のために、簡単に作品の内容の説明をしよう。同作は、突如私立希望ヶ峰学園に閉じ込められた主人公たちが、学園からの脱出を目指していく“ハイスピード推理アクション”。しかし、学園から脱出する方法は見つからず、学園長を名乗るモノクマは「学園内の誰かをひとり殺せば卒業できる」というルールを伝えてくる。主人公たちはそんなモノクマに抗おうとするが、ついに学園内で犯人不明の殺人事件が発生し、主人公たちは疑心暗鬼の渦に飲み込まれていくという内容だ。ゲームシステムとしては、学園内の探索、犯人を当てる学級裁判など、いわゆる推理アドベンチャーに近いのだが、要所要所にアクション要素や、RPGのようなスキル制度、リズムアクションを彷彿させるモードなど、多彩な要素が入っており、シナリオの巧みさとともに、ユーザーからの高い評価を受け、クチコミを中心に人気を伸ばしていった。

講演の最初に語られたのは、“ちょっとオンリーワンなゲームができるまで”。その前に『ダンガンロンパ』の企画がスタートした当初、市場には下記の背景があったと分析している。

1.続編が溢れ、オリジナルタイトルが売れない風潮

2.業界的に、WW(編集部註:ワールドワイドの略)で売れるものが求められていた

3.サードパーティーのWii・DS市場での冷え込み

4.PSPではアドホックを求められる状況

5.PSPでアドベンチャーゲームは売れていない

背景1にあるとおり、スパイク社内でも続編や、版権モノのソフトが溢れ、新たなオリジナルタイトルが皆無に近い状態だった。ただ、『侍道』、『喧嘩番長』に続く新規IPの確立を目指してはいたものの、社内で新規企画はなかなか通らないという、ジレンマの状態が続いていたという。

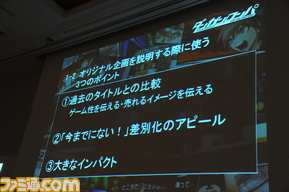

そもそもオリジナル企画を説明する際には、3つのポイントが重要だという。

1.過去のタイトルとの比較

2.「今までにない!」差別化アピール

3.大きなインパクト

“過去タイトルとの比較”は、ゲーム性の内容を伝えるために、過去の売れたタイトルを例に出すのが効果的だが、その一方で営業サイドからは売れないタイトルを比較例に出されてしまう。その場合のために、最低限のリスクを説明し、リスクヘッジにつなげると語っていた。 スパイクではとくに2の“今までにない差別化のアピールと、3の大きなインパクトがつねに求められたという。

|

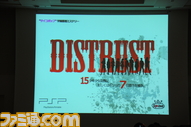

そんな中、2009年2月に小高氏から寺澤氏に新企画の相談を打ち明けるメールが届く。小高氏が所属していた部署は、他社からの受託案件を制作するものだったため、オリジナル企画には縁遠かったのだそうだが、小高氏は携わった作品のシナリオが、ユーザーからの高評価を獲得。念願だったオリジナルタイトルを立ち上げるならこのタイミング、ということで寺澤氏に企画書をメールしたという。小高氏が企画したのはアドベンチャーゲーム。シナリオが得意な小高氏は、自分の強みを活かすならアドベンチャーゲームだと考えていたのだ。その企画について寺澤氏は、一度ダメ出しをする。それを受けて、小高氏は3月に初期企画案を寺澤氏に送る。それが『15少年少女殺戮記』(または『ボクらの7日間生存戦争』)というタイトル。小高氏いわく「それまでの企画はアドベンチャーとしてそこそこおもしろいだろうと思っていたんですが、この企画が浮かんでからは、絶対におもしろい」と確信を抱いたという。なお、“15人の少年少女”という設定は『ダンガンロンパ』と同じだが、学級裁判などのシステムはまだ姿を見せておらず、当時のシステムはインターネットなどで有名な“人狼”に近いものだったそうだ。寺澤氏もこの企画には魅せられたものの、心理戦、読み合いという駆け引きのシステムについては懐疑的で「コンピューターとの駆け引きがおもしろくなると思っていなかったので、ピンと来ていなかった」(寺澤氏)と回想した。また、PSPでのアドベンチャー市場がきびしいこともあり、この企画書をベースに、もっとインパクト、独自性を出そうと発展させることになった。

その後、ブラッシュアップされた企画書ができあがったのは6月。以前のものより企画書はカラフルに、『ダンガンロンパ』の特徴である”サイコポップ”を意識したものに変更。この時点で、『ダンガンロンパ』でキャラクターデザイナーを務めることになる小松崎氏にキャラクターのデザインを依頼し、「おもしろそうに見えるものにしていった」(小高氏)という。なお、ここで“処刑”などのシステムを取り入れ、『ダンガンロンパ』らしいアクの強さが出できた。ただし、ゲーム部分はいまだ心理戦をベースにしたものから脱却できず、その代わりに“ニコ動モード”、ニコニコ動画のようなコメントが画面に流れる、『ダンガンロンパ』で言う学級裁判の原型などが生まれている。また、この企画書の最後には、すでに予約特典の企画も。「企画書を通すために、営業やマーケティングが好きなものとして、PlayStation Storeで追加シナリオ配信、モノクマストラップ、ローカライズなどハッタリで盛り込みました(笑)」(小高)

そして2009年6月、第1回目の社内プレゼンテーションが行われた。だが、社内での反応は……。

・キャラ・コンセプト・センスは非常に完成度が高い!

・でも、PSPでのアドベンチャーなので市場的にMAXは40000本弱。

・おもしろそうだが、セールスポイントがわかりづらい

・他タイトルのいいとこどりで独自性が薄い。

・PSPの実稼動層である中高生を魅了する要素であるアドホックなどは必須。

・開発費を下げて、もっと独自性が高くなればいい。

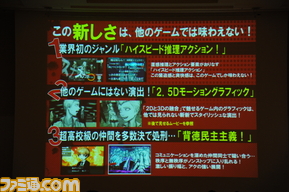

上記が、社内プレゼンからの反応だったという。これを受けて、さらに企画を練り直すことになるが、ここが転機になったという。まず、このままアドベンチャーで考えても立ち上げは難しいと判断し、こだわったアドベンチャーゲームというジャンルを見直し、新しいジャンルのゲームをアピールするため“ハイスピード推理アクション”というジャンル名を考案。ゲーム内容も「ジャンル名に合わせていこう」(小高)ということになったという。ここで製品版『ダンガンロンパ』への方向性が固まった。

その後、2009年9月に第2回目の社内プレゼンを実施。アクション要素を加え、タイトルもラノベらしい『処刑学園と絶望高校生』に変更。企画書には、アドベンチャーという言葉をいっさい排除し、とにかくインパクト重視、こけおどし要素満載の資料、さらにはムービーも作成し、自信を持ってプレゼンに臨んだという。ここで、そのときのムービーも公開されたが、記者の目には、かなりおもしろい、引きの強い内容に写った。そして結果は……。

|

・斬新なゲームシステム、キャラクターは魅力的だが……いじめ、集団的リンチにしか見えない部分があり生理的に受け付けない

・グロすぎるのでターゲットが狭い

・“ハイスピード推理アクション”は新ジャンルとして展開可能だと考えられるが、アドベンチャージャンルに留まっているので、PSPでは売れない

・結果的にMAXで40000本は変わらない。

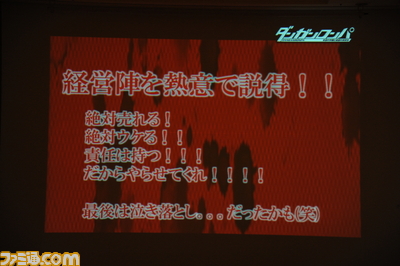

と、自信を持って臨んだ2回目の結果は、むしろ第1回より散々な結果になってしまったという。「(グロを)やりすぎちゃいました……」(小高)と振り返るが、寺澤氏は、作品性としてグロも必要だと考えており、そこは譲れないと思っていたという。結果、手詰まりになり、最終的に寺澤氏と小高氏が取った行動は……。

経営陣を熱意で説得することだったという。

ここで、どんな手で企画を通したのか期待していた聴講者からは笑いが起こったが、最後は“熱意”がモノを言うということは、よく耳にする話で、ゲーム開発の現場でもそうなのだろう。「けっきょくは、どの開発現場もそれが最終手段か」と、親近感を覚えた笑いにも受け取れた。

経営陣への説得は意外にも好反応で、ひとまず2010年2月末まで評価版(試作版)を作ることになったという。評価版までの制作期間は4ヵ月。開発は順調に進んだが、評価版の完成には至らず、ゲーム性を伝えるための映像を制作。これがまたも経営陣から高評価を得て、開発続行が承認され、本制作が開始されることになる。ちなみに、この映像により、スタッフ全員にゲームのポイントを再認識してもらうことができたという思わぬメリットがあったとのことだ。

そして2010年11月25日、ついに『ダンガンロンパ』が発売された。

|

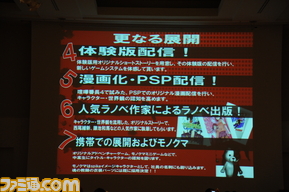

■プロモーションについて

|

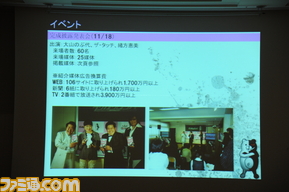

『ダンガンロンパ』のプロモーションで意識されたのが豪華声優陣、映像でインパクト、社内クリエイターの売り出しだったという。社内クリエイターの売り出しについては、これまでのスパイクではあまり取らなかったプロモーションだ。また、体験版をリリース、マンガ、ラノベ化と、アドベンチャーファンを意識した展開も実行されたが、まだインパクトが足りないということで、スタッフから大山のぶ代さん起用の提案が出される。ダメもとでオファーを出したところ、これがまさかの快諾。大山のぶ代さんを起用したことで、ボイスキャスト発表時と、大山さんがキャストとして出ていることがわかるテレビCM放送時の公式サイトへのアクセスは飛躍的な伸びを見せた。また、発表会でもゲーム専門誌以外にもテレビなどからも取材が来るなどプロモーション的には大きな成功となった。

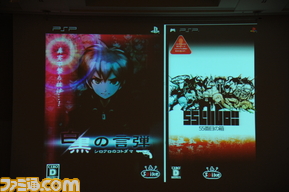

▲『ダンガンロンパ』というタイトルは、アドベンチャーゲームと思われない、何だかわからないタイトルとして付けられた。 |

▲グラフィックの方向性が決まらず、イメージカラーも考えていたが、ひとつの方向性ではなく、いろいろなカラーや方向性、何でもありが『ダンガンロンパ』だと開き直って、イメージカラーを決めることはやめたという。 |

|

また、制作スケジュールがきびしい中でも体験版を制作。1章とほぼ同等のものが遊べる内容になっていたが、体験版完成時はそれ以降はほとんどが未完成だったというほど。

プロモーションで苦労した点のひとつは、某裁判モノのゲームのパクリと言われない工夫をすること。だが、途中からはそう思われてもいいので、とにかく興味を持ってもらうことに腐心したという。つぎにプロモーション用として出せる素材が少なかったことを挙げた。本作では登場人物がどんどん人が死んでいくため、ネタバレにならない部分を探すことがたいへんなのだ。また、体験版もある意味ネタバレになってしまうので、製品版とは違うキャラクターが犠牲者にされた。ただ、それに関しては本編をプレイした際のサプライズとなり、結果的にはプラスに働いたようだ。

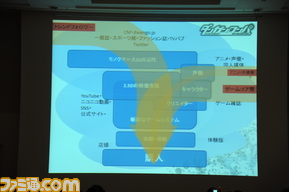

いろいろな紆余曲折を経て発売された『ダンガンロンパ』は、初動で20000本強にとどまる。発売前のゲーム専門誌からの評価は高かったため、社内での期待値も高かったが、「アドベンチャーの限界か」(寺澤)と思ったという。だが、その後、著名人のTwitterでのツイートや口コミなどでジワジワ売れていき、現在ではダウンロード版を含め10万本突破も視野に入ってくるほどになった。

『ダンガンロンパ』のプロジェクトの評価としては、作品としてはいろいろな賞を受賞し大成功。プロモーションでもいろいろな媒体で取り上げられ成功。ビジネスとしては利益は大きくはないが、続編が作れる新規IPを確立できたことで今後に期待、といった評価を下しているという。ちなみに、続編『スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園』の制作はすでに発表されている(詳しくはこちら)

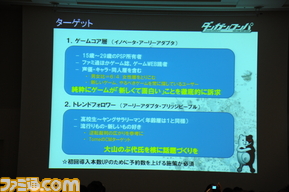

▲ライトユーザー向けにはマニアックな印象を極力排除し、なるべくスタイリッシュ、ポップ、明るく楽しそうなイメージを出す、コアユーザー向けには豪華声優陣、新しい映像表現、そしてあまりアニメやラノベのイメージを抑え気味にするプロモーションを展開。 |

|

最後に、熱意を形にするための要素として下記を挙げ、本セッションを締めくくった。

・タイミングが重要

・熱意が不可欠

・協力者を見るけることが重要(まわりを巻き込む)

・作る段階になったら既存のジャンルにこだわらない! 工夫!