●首都大学東京――確実な情報を伝達するための取り組み

2011年9月6日〜8日の3日間、神奈川県のパシフィコ横浜・国際会議センターにて、ゲーム開発者の技術交流などを目的としたCEDEC(コンピュータエンターテインメントデベロッパーズカンファレンス) 2011が開催された。

IT企業などによる東日本大震災の取り組みを紹介する“震災復興支援技術特別セッション”。その第4弾として企画されたのが、“インフラストラクチャ”。インフラストラクチャ(インフラ)とは、一般的には国民福祉の向上と国民経済の発展に必要な公共事業のこと。ここでは、震災を受けて、確実な情報伝達やより災害に強い環境作りを模索する首都大学東京と、竹中工務店の取り組みが紹介された。

|

▲首都大学東京 システムデザイン学部 准教授、渡邉英徳氏。 |

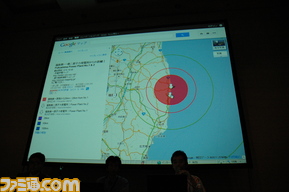

首都大学東京 システムデザイン学部 准教授、渡邉英徳氏が行った講演は“震災に関する情報伝達・復興支援のためのマッシュアップ手法”。渡邉氏は、Twitterに書きこまれた“原爆,核兵器に関するツイート”を収集し、グーグルアースにマッピングする“ヒロシマアーカイブ”(⇒こちら)などの取り組みを行っているが、震災後に行ったのは、Google マップを活用しての“福島第一・第二原子力発電所からの距離”というソフト(⇒こちら)。2011年3月11日当日は地下鉄に乗っているときに震災に遭遇。その後、多くの人々と同じように徒歩で家に帰ったという渡邉氏。奥さんの無事も確認でき、地震が整理されたものとなっていた矢先、翌朝の福島原発のニュースを聞く。震災により当時準備を進めていた “ヒロシマアーカイブ”が中断したことにショックを感じていたという渡邉氏だが、このテクノロジーが使えないかということで、その翌日に福島第一発電所からの距離を知ることができるソフトを作ったのだという。驚くべきは、このソフトが多くの人の協力のもとにできあがったこと。渡邉氏がTwitterで「距離を測るための円を作ってくれませんか」と呼びかけたところ、一面識もない人々から、2時間くらいで円のデータが届けられたのだという。“福島第一・第二原子力発電所からの距離”は2日で100万ビューを記録した。

ちなみに、渡邉氏の取り組みに刺激を受けた首都大学東京の院生たちが制作したのが“計画停電MAP”(⇒こちら)。こちらは、東京電力発表のデータをもとに、計画停電のグループをわかりやすく区分けしたもの。この“計画停電MAP”もネットの人々の協力のもと完成を見ている。「上から降りてくる説明は解釈が難しい。アートコンテンツに関わっている人ができるのは、情報リデザインして送ること」と渡邉氏。通行可能な道を調べられる“東日本大震災:通行実績情報マッシュアップ from TOYOTA”も渡邉氏と院生の皆さんの制作によるものだ(⇒こちら)。

そして、渡邉氏が「一生続ける仕事になるでしょう」としていま取り組んでいるのが、被災時の写真をグーグルアースの地図の上に重ねるアーカイブ(⇒こちら)。当初、被災地のアーカイブを作る気にはなれなかったという渡邉氏だが、ニューヨークタイムズの被災地特集に掲載されていた写真に違和感を抱き、アーカイブを作ることを決意したのだという。報道だけにある意味仕方のないことだが、1枚でセンセーショナルな状況を伝える写真に、ひっかかるものを感じたとのこと。写真は位置を割り出して、1枚1枚手づけで地図に貼り付けているという。

いま、“ヒロシマアーカイブ”は提供されているが、「震災を経て“ヒロシマアーカイブ”の心構えは変わりました」と渡邉氏。震災までは「60年前の状況を未来に伝えてあげる」というニュアンスがあったが、震災に触れ、「自分がふだん使っている技術を駆使して、未来に残したい」という気持ちになったのだとか。そんな渡邉氏は最後にゲームクリエイターに提案する。ゲームを始めとするエンターテイメント業界は、人々が夢を抱いて日常で楽しめる仕事。「そこで使う技術は困っているときに提供して、みんなの役に立てるまでもう一歩のところまで来ています。日常が破壊されたときに、人々の役に立ててほしいです」(渡邉)。

●竹中工務店――3次元CGを活して、震災復興都市計画を展開する

|

▲竹中工務店 設計本部 プロポーザルグループ 課長 片桐岳氏。 |

竹中工務店 設計本部 プロポーザルグループ 課長 片桐岳氏による講演は“3次元CG活用による震災復興都市計画(ゼネコンのボランティア提案実務ご紹介)”。いわゆるゼネコン(総合建設業)にあたる竹中工務店は、一見ゲーム業界とは縁もゆかりもないように思えるがじつは密接なつながりがある。建築の提案するためにCGでサンプルを作ってプレゼンをしているのだが、その制作に、3dsMaxやMayaといったゲーム業界でもおなじみのツールを使っているのだ。ちなみに、片桐氏によると「建築業のほとんどはバーチャル。提案しても8割は実現しません」とのこと。

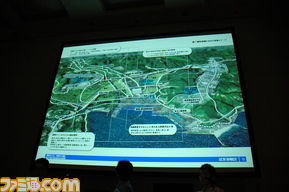

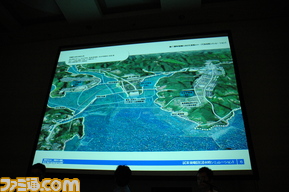

そんな竹中工務店が取り組んでいるのが、岩手県大槌町の復興計画案。高台に住宅を設置したり、道路や駅の高架化を図ったりと、災害に強い街作りを提案しているのだ。極めて興味深いのが“水の記憶”という名の取り組み。こちらは、「ときとともに風化する記憶を人々の心に留めおくために、津波の最大水位ラインに沿って、総延長23Kmの花木の並木を植樹する」というプロジェクトだ。通常は散歩道として楽しまれる並木道は、津波時は、「ここより上に行けば大丈夫」という避難の道標ともなる。

高台がない仙台・閖上(ゆりあげ)地区に提案しているのは、高台市街地の設置。最低3000人が住めるように設計したという高台は、尖端を半円形にすることで、高い津波にも耐えられるようになっている。津波のシミュレーションのデモ映像は、ゲームのテクノジーとも近いものがあると思われた。「避難シミュレーションをアニメにしたいというニーズがあるのですが、僕らの手には余るので手伝ってほしいです」と片桐氏。「今後、ITの技術で街を守るのが主流になる」(片桐)とのことで、ゲーム業界の果たすべき役割はきっとある。

▲竹中工務店では、いまスマートシティとして、ITで快適な都市の生活を確保するプロジェクトを展開している。 |

▲竹中工務店では、建築物のバーチャルなプレゼンのためにエピック・ゲームズのUDK(Unreal Development Kit)などを活用しているという。写真は自社のビルをCG化したもの。もちろん中を移動できます。ゲーム業界とも何かできそうではないか! |