●アニメエフェクトのこだわりとは?

2011年9月6日〜8日の3日間、神奈川県のパシフィコ横浜・国際会議センターにて、ゲーム開発者の技術交流などを目的としたCEDEC(コンピュータエンターテインメントデベロッパーズカンファレンス) 2011が開催されている。CEDECでは、ここ数年アニメ関連のセッションが積極的に組まれているが、開催初日の2011年9月6日に行われた“『アニメのエフェクト、ゲームのエフェクト』”は、セガの岩出敬氏を聴き役に、アニメーターである橋本敬史氏がアニメ手法のノウハウを語るというもの。最近では、『モノノ怪』や『空中ブランコ』、『C』などの中村健治監督作品でキャラクターデザインや総作画監督を務めている橋本氏は、数多くの作品でエフェクトを担当する、いわばエフェクトのエキスパート。前編、後編と都合2時間にわたって、みっちりと自身の制作手法を語ってくれた。なお、セガの岩出敬氏は『パンツァードラグーン』全4作や『龍が如く』6作のエフェクト制作指揮を手掛ける鬼才のエフェクトデザイナーだ。

|

▲アニメファンもヨダレ垂らす、そうそうたる作品に関わっている橋本氏。 |

さて、最初の設問は「ゲームクリエイターがエフェクトを作るには、ツールを使って仕上がりを何度も確認してからクオリティーを上げていく。アニメ業界ではどうか?」(岩出氏)というもの。それに対する橋本氏の答えは、「自分たちの世界では1発勝負にかける」というもの。何度も絵を直すとタイミングが乱れてしまう。そこで時間をかけるよりは、1発で仕上げるようにしないと、いいものは作れないというのだ。「仕上がりを何度も確認できるのはいいのですが、それ以上突き抜けたものは作れないように思うんです」との橋本氏の言葉は痺れる。いかに感覚を研ぎ澄ましていいものを作るか……というのは、まさに職人的だ。

一方で、岩出氏は「くり返し修正することで、失われるものがあるのかも」と橋本氏の意見に賛意を示したうえで、「ゲームの場合は要素が複雑で、頭で考えたものを一発で出すのは難しい。パラメータをいじって直すのですが、いじる前に“どう直すか?”をイメージして、それにあわせて調整するようにしています」と、ゲーム制作側の対応を説明する。それはあくまで“ワンクッション”にしかならないのだが、そのワンクッションがクリエイターの思い描くビジョンを実現するには大切なのだ。

|

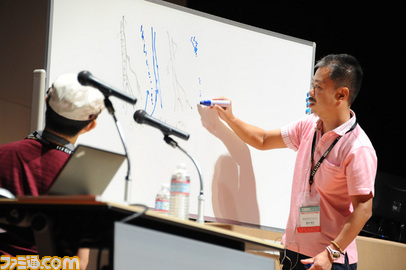

▲メインホールで行われたんで、ふんだんに映像を交えながらの講演か!?と思いつつ、職人ふたりのひきがたりのような様相に。絵面は地味ですが、中身は濃かったです。 |

おつぎの質問は、「橋本さんの原画集を見たが、何を考えてこうなっているのかを知りたくなった」(岩出)というもの。いわば、橋本氏の作画のヒミツに直結する疑問だが、それに対して橋本氏が口にしたのが、かつて先輩から言われた言葉「所詮アニメは2次元で平面なのだから、輪郭を考えてシルエットで見せないといけない」というもの。たとえば、真正面を向いている状態で人間が手を持ち上げても、シルエットだとわかりづらい。ちょっと体を斜めにして手を持ち上げることで、腕のシルエットが見えて手が挙がることが伝わるというのだ。

セルの番号を入れ替えるという手法もよくやるという。これはどういうことかというと、橋本氏は“物理演算に特化したアニメーター”らしく、炎が燃え盛っている絵を描くきなどは、演算で計算したようなデキになるという。これをあえて、描いたセルの順番を入れ替えることで、自分の描いた絵がイレギュラーに見えるようになるというのだ。セルを裏返してみたり、定規を逆さにして描いたり……というのもよくやる手だという。ランダムな要素がリアリティーを生むというのは、長い間アニメーターとして取り組んできた人だからこそなしえた発見と言えるのだろう。トークの合間に橋本氏は、「いま思いついたのですが……」と前置きしたうえで、「ゲームもエフェクトの表現をするときは、AとBというふたつのパターンを作って、交互に入れ替えていくというのもいいかもしれません。簡単なアイデアで新しいものが生まれる余地があるように思います」と口にする。講演の合間にもそうしたアイデアが思いつくというのも、いかにも“表現者”らしい。

「均等で動いていたものが、異質な要素を入れることでひっかかりができる」と語る橋本氏。つぎに橋本氏が明かしてくれたのは自身がすべてのエフェクトを手掛けた『スチームボーイ』での大友克洋監督との興味深いやり取り。「エフェクトのキャラの一部であってほしい」と大友監督に言われたという橋本氏は、主人公が下を向いて、蒸気が渦を巻いているシーンを描くときに、「蒸気が主人公の心の中を表現しているので、悩んでいる煙を描いてほしい」と大友監督に言われ大いに悩んだのだという。何回もラフを描いて、右向きの煙がいいのか、左向きの煙がいいのか、試行錯誤したのだとか。

アニメは実写よりも情報量が少ないので、実写よりもスピードが早いほうがいいという指摘も、記者のようなアニメファンには興味深い。たとえば、ある実写をモチーフにした煙のシーンでは、実写だと3秒くらいかかるところを1秒くらいに落とし込んだのだという。一方で、アニメとCGを比較すると、CGのほうがタイミングを伸ばしたほうがいいらしい。で、おもしろいのがスタジオジブリ作品。橋本氏は『ハウルの動く城』や『崖の上のポニョ』などの原画も担当しているのだが、スタジオジブリ作品は、橋本氏の感覚では通常のアニメより1.3秒くらい遅いほうがいいらしいのだ。そんな目線でスタジオジブリ作品を観ると、また違った発見がありそうだ。

▲波の表現はハイライトをつけるのが主流と、橋本氏。波は『アビス』や『ディープブルー』などの映画を見て研究したのだとか。 |

▲たとえば、パンチを繰り出すときは、あたった瞬間を描いて痛さを表現するときもあれば、わざとあたったときの表現を省いてスピード感を出すときもあるという。橋本氏の説明にあわせて、お茶目な表現の岩出氏が◎。 |

後編のセッションで印象的だったのは、『スチームボーイ』の蒸気の表現。制作に8年(!)をかけたという『スチームボーイ』だが、肝となったのはやはり“スチーム(蒸気)”の描写。セルアニメでは、エアブラシと塗った色を透過させることで蒸気を表現したが、セルアニメでは異なる手法を志向。納得のいく蒸気を表現するまでに3年を費やしたという。蒸気の描写に3年かけるというのも、とんでもないこだわりぶりだが、最終的に橋本氏が編み出したのが、フチをぎざぎざに表現して、蒸気の中に“中素材”として煙の描写を入れ、陰影をつけるというもの。『スチームボーイ』公開後は、各業界がこぞってこの蒸気の表現を真似して、橋本氏は「やったぞ!」と思ったのだとか。

ちなみに、煙の描写に対するエピソードはさらに続き、プロダクション・アイジーの『BLOOD THE LAST VAMPIRE』ではフチを大小の円で描くことで煙が表現されたらしい。それによりおのずと陰影が表現されるようになり、さらに煙らしい表現になったのだが、じつはこれはCGで煙を表現するのと同じ手法。橋本氏が『BLOOD THE LAST VAMPIRE』の作画担当に聞いたところ、「人間のする作業ではない」と言われたのだとか。何より円を描く作業はツライのだ。で、ときはさらに下って劇場用アニメ『いばらの王‐King of Thorn‐』。同作にてエフェクト作画監督を担当することになった橋本氏は、再び煙の表現に取り組み、『スチームボーイ』と『BLOOD THE LAST VAMPIRE』のいいところ取りに挑戦する。煙のフチを大小の破片で表現することにしたのだ。煙の表現に関しては、現状こちらが最新の手法の模様。煙の描きかたひとつを取ってみてもこれだけの試行錯誤が見られるのだから、“表現”というのは並大抵の努力でできるものではない。

※(9月7日午前11時30分修正)煙に対する描写は『BLOOD THE LAST VAMPIRE』でした。訂正します。

▲煙の表現の進化。『スチームボーイ』で3年かけて編み出したギザギザのふちに陰影をつけるバージョン(左)から、『BLOOD THE LAST VAMPIRE』のふちを大小の円で描く手法(中央)、そして『いばらの王‐King of Thorn‐』の両方のいいところ取りの方法(右)。煙ひとつ取ってみても、表現はこれだけ奥が深い! |

||

そのあと、橋本氏の話は『鴉』や『フリーダム』、『スカイ・クロラ』などへ。それは、現代アニメーションのCGと手描きのマッチングの歴史でもあるよう。『鴉』では5話がたいへんで、岩を砕きながらモンスターが出てきて、さらに背景が360度回るという描写があるのだが、血しぶきなどは手描きで、モニターを見ながら描いたというエピソードや、『スカイ・クロラ』では、最初はCGでやる予定だったのだが、「血しぶきや破片は(CGでは)表現し切れてない」と監督に言われ、こちらもモニターを見ながらCGの画面に手描きで破片を付け加えていったといったエピソードなどが披露された。その際は雲の中の“点”を座標軸に破片の位置を決めていったという涙ぐましいエピソードも。先輩のアニメーターからは「橋本はどこを担当しているのかわからない」と言われてがっくりきたそうだが、海外版の作業をしているアメリカのスタッフからは、その凄さを理解してもらってうれしかったのだとか。

最後に橋本氏が口にしたのは、CGに対する現時点で橋本氏が感じていること。それは、映像がリアルであればあるほど、嘘をついている場所がバレてしまうという点だ。たとえば、あるCGの映像で爆発の穴がつねに同じものをコピーしている状態なのを見ると、もったいないと思うのだとか。破壊されたメカなどから立ち上る煙もしかり、その場合、アニメだと3パターンくらい作ってやりくりするのだという。まさにプロならではの視点だが、エフェクト担当のゲームクリエイターでも気付かされることが多かったのでは?

セッション終了後の質疑応答では興味深い質問も。映像を見て、よく“気持ちいい動き”ということが言われるが、「気持ちいい感覚の基本になるものは何か?」というのだ。一瞬答えに困った橋本氏は、「自分は音楽を聴きながら仕事をするのですが、リズムで話が通じる人にはわかるんですけどね(笑)」とのこと。気持よさの感覚を言葉で伝えるのは難しいが、ときには擬音を多用することもあるのだとか。「たくさんの映像を見ることでいろいろな発見がある。そこで何が気持ちいいかわかるのでは」(橋本氏)とのことなので、最終的には自分で取得するしかないのだろう。

アニメーターのカリスマとも言える橋本氏。以前、スケジュールの都合などで実現はしなかったものの樋口真嗣監督の実写映画『ガメラ』への参加を打診されるなど、アニメ業界以外からの引き合いもあったとのこと。今後も機会があれば、アニメはもちろん実写やゲームなどの仕事もしてみたいという。“表現者”としてあくまでも貪欲な橋本氏なのであった。その貪欲さに見習うべき点は多い。