●3日間のCEDECは宇宙の話から開幕

|

2011年9月6日、神奈川県のパシフィコ横浜で、コンピュータエンターテインメントデベロッパーズカンファレンス2011(CEDEC 2011)が開幕した。今年のキャッチフレーズは“クロスボーダー”。昨年までの“CESAデベロッパーズカンファレンス”という名称から変更し、単にゲームだけにとどまらない幅広い関連分野の発表が9月8日までの3日間行われる。

そんな今年のCEDECの性格を如実に示しているのが、各日行われる基調講演の講演者の構成だ。近年であれば、ゲーム開発者+外部のプロフェッショナルという構成で基調講演が行われていたのだが、今年は何と、純然たる“ゲーム業界”の開発者による講演がひとつもない。2008年であればコーエーの松原健二氏(当時。現ジンガジャパンCEO)、任天堂の宮本茂氏、カプコンの稲船敬二氏(当時。現comcept、intercept CEO)と、3回の基調講演の登壇者全員が“ゲーム業界”のビッグネームであったにもかかわらず、である。

しかしながら、ゲーム業界は急速に変化している。家庭用ゲームで知られたメーカーが、こんなにソーシャルゲームやスマートフォンゲームを作るようになったのはほんの最近のことだ。そしてそこで起こっているのは、ゲームがアーケードなり家庭用ゲームの中でほかのエンターテインメントと独立して存在するのではなく、あまたあるサービスの中のひとつとして扱われるということ。もちろん我々が知るような形のゲームは存在し続けるだろうが、ゲーム業界に新たな発想や刺激が必要とされているのも、また間違いないことだろう。

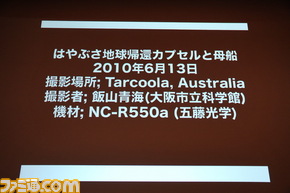

開催初日となる9月6日の基調講演は、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の國中均教授が、“未踏宇宙を拓く「はやぶさ」探査機搭載イオンエンジン”と題する講演を行った。

●技術が未来を切り拓くということ

この“はやぶさ”とは、言うまでもなく、小惑星イトカワの探査を目的に宇宙に飛び立ち、数々のアクシデントを乗り越えて見事サンプルを地球へと送り届けた小惑星探査機“はやぶさ”のことだ。技術者の執念によって不可能を可能にした逸話の数々が知られており、CGによるドキュメンタリー映画が公開されたほか、今秋から来年にかけて複数の映画が公開予定となっているほど。國中氏はそのプロジェクトの中で、探査機を推進するイオンエンジンの開発・運用を手掛けていた人物だ。

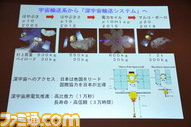

地球軌道を離れた深宇宙に物体を送り届ける場合、まず地球から宇宙へのロケット打ち上げと、その先の動力飛行が必要となるしかしながら「日本はロケットに関しては非力」(國中氏)で、ペイロード(打ち上げ可能な物体の重量)が小さかった。ハレー彗星の探査にあたってソ連(当時)が打ち上げたベガ1号・2号は約5000キログラムあったが、当時日本が打ち上げた探査機さきがけ・すいせいは約140キログラムにしかすぎない。必然として、宇宙空間で探査機の推進に使う燃料は限られてくる。宇宙を推進するにあたって重要なのは、燃料の量と推進力。少ない燃料で十分な力を得るための方法として選ばれたのがイオンエンジンだ。化学ロケットでは毎秒3キロメートルの噴射速度となるところを、電気ロケット方式では毎秒30キロメートルを実現できるのだという。

|

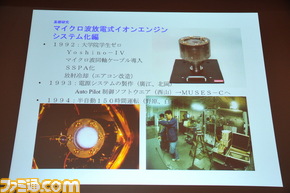

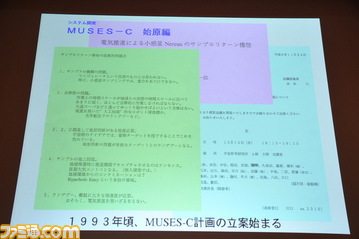

1993年には小惑星からのサンプル回収の具体的な検討もスタート。当時の検討書には「電気推進を用いざるをえない」の文字がある。 |

ここで、日米の宇宙技術開発にあたっての手法の差異についても言及された。米国には関連技術が豊富にあるため、それを組み合わせていくことで3年ほどで衛星の開発が可能。一方日本ではコンポーネント(各部位)の技術開発から行わねばならず、5年かかるのだとか。しかも研究段階では数百万円のオーダーで開発しているところ、実際に衛星に搭載する機器開発になると数億円かかる。このハードルを乗り越えるのもひと苦労だ。実現への確証は、はっきりしない。しかし、できるかと聞かれて「わかりません」と答えていたのでは採用されない。やりたいことを実現するには「大丈夫です!」とハッタリをかます事もときには必要だと國中氏は語った。

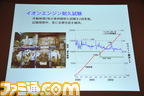

イオンエンジンの耐久試験にあたっては、モデムでネット越しに監視・制御できる体制を構築し、2年半の試験を2回実行。加速試験(実時間よりも短い期間で同等の効果を得る条件を作り出して測定する)が行えないことから実時間をかけることとなり、2度目の試験で1万8000時間の動作を達成したのは2002年10月。はやぶさの打ち上げが2003年5月なので、かなりギリギリだ。

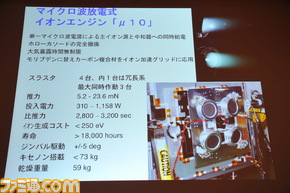

こうして完成したイオンエンジン“μ10”は、4基のスラスター(うち3基を同時運転可能)を持ち、最大で23ミリニュートンの推力を発揮できるというもの。ちなみにこれは、1円玉2枚ちょっとを浮かせる程度の力だ。だが宇宙では重力の影響が少なくなるので、これでも少しずつ加速できるというわけだ。

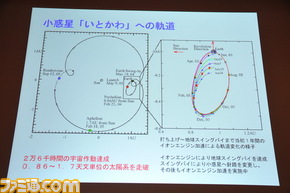

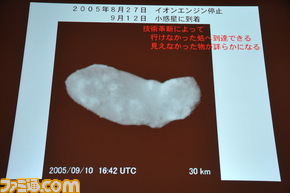

かくしてはやぶさは打ち上げられ、地球の重力を利用して加速するスイングバイを行ってから、イオンエンジンを使ってイトカワへの長い航海に出る。太陽からの距離により太陽パネルの発電量が変わるため、推力が可変であることも説明された。2年半を経て、エンジンを止めてイトカワへと小惑星に近づいていった2週間は、國中氏にとって至福の時間であったという。それは、はやぶさにおける仕事の半分(往路)が完了したというだけでなく、技術によってこれまで行けなかった場所に行けるようにしたということでも他ならないからだ。

●はやぶさとミッションパッチ

しかし、はやぶさはイトカワへの着陸・離陸に成功するも、燃料漏洩により高速スピン状態に突入、さらに通信が途絶えてしまう。どこかで太陽電池に光が当たるタイミングがあり、通信機の電源が入るかもしれないという川口淳一郎教授の指示により、地球からコマンドを送り続けることになるのだが、國中氏も「1年ぐらいは(コマンド送信を)やるはめになると思った」、「もうだめかもしれないと思った」という。

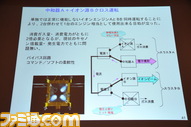

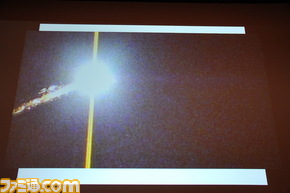

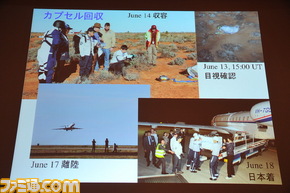

だが、運良く1ヵ月半後にはやぶさを捕捉。ビーコンを使った1bit通信(状態をYes/Noでのみ返答する)を使って事態を把握し、さらにアンテナ感度を上げるために、イオンエンジンに使うためのキセノンガスそのものを噴射して姿勢変更を行うというウルトラCを敢行し、1ヵ月かけて完了させる。度重なるアクシデントを技術者の力で乗り越えていく様子は、ほとんどマンガかアニメのごとし。ついには4基あったスラスターのうち3基が止まるも、システムに柔軟性を持たせていたことから、中和器が生きていたスラスタAとイオン源が生きていたスラスタBを、不測の事態に備えて準備していたバイパス回路を通じて同時運転し、1基相当として動かしてしまう。まさに「こんなこともあろうかと」の世界を地で行くのだ。その後地球に到達し、カプセル放出とともに燃え尽きるはやぶさの映像が流されたのだが、会場をなんとも言えない感動が包んだ。

結局、はやぶさのイオンエンジンは宇宙で4万時間の動作を果たす。國中氏はそれを可能にしたものを、「先天的イオンエンジンの開発」と、「後天的に開発したソフト」であると言う。宇宙のかなたにあるエンジンそのものを修理することはできず、探査機の機能がどんどん落ちて行くのをカバーできたのは、エンジニアの力によるものだ。

質疑応答では、「こんなこともあろうかと」とするための準備とコストとの兼ね合いはどうしているのかとの質問が出た。國中氏は、「コストと時間と質量が許容すれば確かになんでもできる」と述べた上で、例えばバイパス回路に100グラムかかっていれば無理なことと説明。そこで1グラムで実現できる回路構成を考えられるかがキーであるとした。事実としてバイパス回路は、たった1個のダイオードを加えることで実現している。

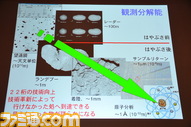

各フェーズでアクシデントが続いたはやぶさの航行について「(悪いものを後のフェーズに渡していく)ババ抜きだと言った口の悪い人がいるが、私たちは(最高の手である)スペードのエースを渡していっただけです」と國中氏は語る。はやぶさが持ち帰ったサンプルも、その40%は保管し、より新しく優れた分析装置が開発されるかもしれない未来に残すのだという。

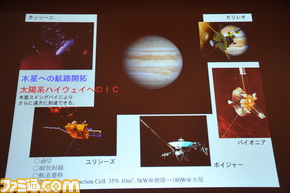

最後に今後の目標について、質量のおかげで大きなスイングバイの効果が得られる木星に日本の技術でたどり着くことだとして、宇宙大航海時代を日本の技術で切り拓きたい、挑戦しなくては未来は開かないと語り、基調講演は締めくくられた。講演では、一定の目標を達成するごとに、國中氏が達成した記録を記すミッションパッチ(宇宙戦艦ヤマトを模したもの)を貼っている姿がしばしば登場していた。時には国籍も超えた関係者一同が一体感を得るためにいい方法だとしてやっているそうだ。はやぶさは7年間の航海を全うし大気圏で燃え尽きたが、数々の成果を残しただけでなく、いまやその姿自体が単に多くの人に勇気を与えている。ともすると、はやぶさの存在と残した記録そのものが、単に日本の宇宙開発史を超えた特大の象徴なのかもしれない。