●よりスピード感のある組織作りへ

2011年9月6日〜8日の3日間、神奈川県のパシフィコ横浜・国際会議センターにて、ゲーム開発者の技術交流などを目的としたCEDEC(コンピュータエンターテインメントデベロッパーズカンファレンス) 2011が開催されている。

ここでは、開催初日に行われたセッション“ソーシャルゲーム開発 〜『100万人の信長の野望』誕生秘話〜 ”の模様をお届けする。ノウハウも何もない状態から制作された『100万人の信長の野望』。いまやユーザー数は170万人を突破し、業界を代表するゲームに成長した背景にはどんな施策があったのかを、コーエーテクモゲームスの藤重和博氏が語った。

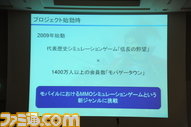

自己紹介の後、まずは『100万人の信長の野望』とはどんなゲームなのか、について藤重氏が紹介。プロジェクトが始動したのは、作品が正式リリースされた2010年8月26日より約1年さかのぼる2009年の秋口ごろだという。自社の携帯キャリア向け公式コンテンツが伸び悩んでいた状況を受け、藤重氏は当時すでに1400万人もの会員を抱え、日の出の勢いで成長を続ける“モバゲータウン”に注目。そこで、自社の持っている強みや、家庭用ゲームメーカーではいち早くオンラインゲーム開発に着手し、積み重ねてきたノウハウを活かし、モバイルでMMOシミュレーションゲームに挑戦しようと企画を立てた。

藤重氏が企画初期に構想していたポイントは、

・100万人規模のユーザーどうしが煽り合うソーシャル性

・“天下統一”という目標を1サイクルとしてくり返す継続性

・ユーザーに訴求力のある“武将”を主力とした課金システム

の3つだった。

ソーシャル性に関しては、「『100万人の信長の野望』というタイトルからして、初めから考えていたものだったんですよ」(藤重氏)というくらい、当初から大規模のユーザーが勢力ごとにぶつかり合うイメージを持っていたという。また、オンラインゲームでのノウハウから、つねに目新しさ、リニューアル感を出すためにシーズン制を導入することも、初期からあった構想のようだ。基本プレイ無料のソーシャルゲームにおいて、ビジネスの観点から重要な要素であるマネタイズについても、『100万人の信長の野望』のメインターゲットである、30代男性の歴史ゲームファンに訴求力の高い“武将”を商品として、コレクションや攻略用アイテムとして売り出すことで高い効果を得ようと考えていた。

しかし、それらの構想を盛り込んだα版で臨んだ社内プレゼンで、藤重氏は大きな問題に直面する。プレゼンの結果、α版は「おもしろい」と言ってもらえるどころか、さんざんな酷評を浴びることになったのだ。そもそも、100万人規模のユーザーや、数ヵ月で完結するサイクルを想定して作ったシステムであったために、社内の100人規模のテストではそのおもしろさがまったく伝わらなかった。「最初から大きなところだけを見据えて作ってしまっていたのが失敗でしたね」(藤重氏)。

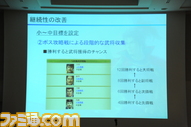

そこで藤重氏らは数ヵ月をかけてプランを修正していく。まずは、わかりやすい交流要素を導入した。募兵や応援など、友人間交流による特典や、一門サークルによるコンボや新施設といったインセンティブを追加。「いまとなっては目新しさも感じない仕組みですが、当時は『怪盗ロワイヤル』が出る前でしたので、これらを思いつくのに苦労しました」(藤重氏)。さらに、継続性についても、短期で達成できる小〜中目標を設定。箱庭を築く楽しさや、ボス攻略戦による段階的な武将収集など、徐々にハードルを上げ、モチベーションを高めていくシステムを作り上げた。マネタイズ面では、価値が高い武将を得るために他武将の収集を必要としたり、武将の所有枠を商品とするなどした。ほかにも、画面の遷移数を減らしたり、テキストを少なくするなど、ユーザーに対する負担を極力減らすためにさまざまな工夫を盛り込んだ。

そして、3回もの社内プレゼンを経て、ようやくβ版、正式版のリリースへとこぎつけていく。

サービス開始後は、予想していたターゲットである30代男性を中心に、瞬く間にユーザーを獲得。武将のコレクション要素と武将追加枠の販売を絡めたマネタイズにも成功し、正式サービス開始後1週間で『100万人の信長の野望』をめぐる社内の空気は一変したという。「『信長』は非常に狭いターゲットを狙った、ニッチなテーマの作品ではありますが、Mobageの2000万人を超える市場の中ではそのようなタイトルでも人数を取れる」(藤重氏)という言葉が証明された形となった。

それでも、「同じ武将でも何人も必要となる“合成”の仕様を入れるべきでしたね。それから、行動力関連のシステムの見通しが甘く、回復アイテムの売れ行きがいまひとつでした」(藤重氏)と、失敗・反省点も多々発見された。また、さまざまな要素を入れすぎたためにふたつの弊害が発生することに。ひとつは、複雑化してしまい、ユーザーにとっての敷居が高くなったこと。もうひとつは、運営の分析が難しくなってしまったことである。そのため、運営が難しくなっていることは今後の課題のひとつだという。

最後に、藤重氏は今後の取り組みについて「最大の取り組みは“スピード感の向上”です」と語る。コーエーとテクモが合併し、人数だけではなく、組織の数も急増した。しかし、日々変わる状況やユーザーの要望に対応していかなければならないソーシャルゲーム運営のスピード感に耐えるためには、組織をスリム化して判断のスピードを上げる必要がある。とにかく「スピーディーに」この言葉を何度もくり返し、藤重氏は講演を締めくくった。