●『バイナリー ドメイン』の豪華キャストも明らかに

|

セガは2011年8月31日、都内で記者発表会を開催。既報の通り、この場で『龍が如く』シリーズ総合監督の名越稔洋氏が率いる“龍が如くスタジオ”の発足が発表された。名越氏は、『龍が如く』シリーズを手掛けるなかで培ったさまざまなノウハウ、およびゲーム開発に対するマインドを活かした作品を、龍が如くスタジオから世に贈り出していくと紹介。スタジオ名に『龍が如く』を冠した理由については、同シリーズが名越氏のクリエイターとしての分岐点であったことに加えて、「現在のノウハウを得る原点でもあるから」と説明した。また、リリースによれば“『本格的な人間ドラマ』が味わえる作品を創造し続けるクリエイター集団”だという。

所属するおもなクリエイターは、『龍が如く』シリーズのチーフプロデューサーとして活躍する菊池正義氏、『龍が如く』シリーズに関わるとともに現在は『バイナリー ドメイン』のディレクターを務める佐藤大輔氏、『クロヒョウ』シリーズのプロデューサーである小川陽二郎氏、『龍が如く』シリーズのシナリオ・演出でおなじみの横山昌義氏と、実績、実力ともに広く認められた顔ぶれ。名越氏によれば今回紹介したクリエイターのほかにも「まだまだ優秀なメンバーがいます」とのことで、「ほかのメンバーも含め、彼らが世に出ていく機会を設けられればと思います」と意気込みを語った。

発表会では龍が如くスタジオが手掛けるタイトルが、早くも明らかにされた。まず紹介されたのが、PSP(プレイステーション・ポータブル)用ソフト『クロヒョウ2 龍が如く 阿修羅編』。2010年9月に発売されたPSP用ソフト『クロヒョウ 龍が如く新章』の続編で、主人公は前作と同じ右京龍也。プロデューサーは小川氏が引き続き担当する。同氏は『クロヒョウ2』の見どころとして、東京の神室町に加え、新たに大阪・蒼天掘(そうてんぼり)が登場することを説明。「リアルな大阪の雰囲気を再現します」と語り、実在する企業とのコラボも積極的に実施予定であることを明かした。“喧嘩バトル”については、周囲のやじうまが乱入してきたり、やじうまの中に敵が突っ込むといった演出が加えられて臨場感がさらにアップ。仲間と組んでのバトルも健在だ。そして、忘れてはいけないのがプレイスポット。小川氏によれば「大阪ならではのスポットもあり、長く遊べる」内容になるそうで、スクリーンでは艶っぽい雰囲気のキャバ嬢もお披露目となった。注目の発売日については、2012年の春を予定しており、2011年9月15日から開催される東京ゲームショウにはプレイアブル出展される。

『クロヒョウ2』主人公 右京 龍也(うきょう たつや) |

|

続いての龍が如くスタジオ発タイトルは、2012年2月発売予定のプレイステーション3、Xbox 360用ソフト『バイナリー ドメイン』。すでにいくつもの情報が公開されているタイトルだが、発表会ではいままでと違うロゴがお披露目に。アルファベット表記を配してカタカナのみでタイトル名を配置した新ロゴのデザインは、ワールドワイドな市場を狙ううえで「地域に根付かさるためには“何て読むのかな?”と一瞬でも思わせてはいけない」という名越氏の考えに寄るもの。つまり、日本という地域に本作を根付かせるためのロゴというわけだ。名越氏は本作のテーマである“命”にも言及。ドラマとしてそれを感じさせるだけでなく、AIの動きや仲間とのコミュニケーションといったゲームプレイでも“命”というテーマを描いていきたいと語った。

ディレクターを務める佐藤氏は、本作の概要を紹介したうえで、同じく“命”というテーマについて自身の考えを述べる。『バイナリー ドメイン』では“ホロウチルドレン”と呼ばれる人間とほとんど見分けのつかないロボットが登場するのだが、同氏はその存在を通じて「命というテーマの根源に深く関わっていく」作品になっていると説明した。

|

また、プレゼンの中では日本語版のムービーが初公開に。これに併せて、キャスト陣も発表となった。内務省警察局刑事・黒澤役に北村一輝、IRTA作戦本部司令官・フィリップス少佐役に遠藤憲一、地下スラム街の少女・ユキ役に武井咲、疑惑の天才科学者・天田洋二役に竹中直人、地下スラム街の黒幕・三船役に松方弘樹と、豪華なメンバーが揃っている。ちなみに、武井咲を以外は全員何かしらの形で『龍が如く』に関わったことがある顔ぶれ。名越氏によれば「新規タイトルなので、彼らの胸を借りたい」という考えに加えて、「『龍が如く』オールスターズ的なノリ」でこのキャスティングを決めたという。

佐藤氏はプレゼンの最後で9月の東京ゲームショウでさらなる情報を盛り込んだムービーを公開すると予告。さらにプレイアブル出展では、ウリのひとつである音声認識による操作も体験できることを明かした。

|

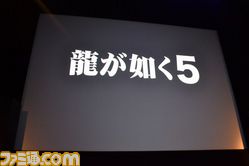

最後に紹介された龍が如くスタジオのタイトルは、速報でもお伝えした通り『龍が如く5』だ。名越氏はまず、従来までの『龍が如く』シリーズが『龍が如く OF THE END(オブ ジ エンド)』で終わり、新作については「生まれ変われるんだという確信がなければ出せない」気持ちだったとコメント。それを踏まえたうで、今回の発表は龍が如くスタジオの設立に合わせたものではなく、生まれ変われる確信が得られたからであり、「出し惜しみしても仕方ない」という考えによるものであると語った。『龍が如く5』は対応機種、発売日ともに未定で、ゲームの詳細についても当然明かされていないが、「情報は出せるものはどんどん出していければいいと思っている」(名越)とのことで、そう遠くないうちに詳細の発表が期待できそうだ。

最後に名越氏は「いまゲームはいろいろな意味で変革期が来ていて、やらなければいけないことが山積みです。この(龍が如くスタジオの)ロゴが付いている商品は、そういった問題についてしっかりと考えた人間が作った商品だと思ってもらえるようになればいいです」と語り、記者発表会を終えた。

|

<発表会終了後に行われた、名越氏への囲み取材>

――発表会を終えての感想をお願いします

名越 枠組みを発表しただけではなく、それにふさわしい新タイトルの発表もできたという意味で、いい立ち上げになったかなと思います。でも、結果を決めるのはこれからですからね、ホッとしたというよりはいまから大変だなあという気持ちのほうが大きい感じですね。

――『龍が如く5』に関して、発売時期やハードなどに関して話せることはありますか?

名越 いまはまだないです。

――『龍が如く5』のコンセプトのようなものは教えてもらえますでしょうか。

名越 技術的な面と遊びのスタイルというところで新鮮なものを追求していかなければいけませんが、ドラマ的な意味でのコンセプトを大きく変えることはありません。遊びの面で革新的な物を目指す、と取っていただければいいかなと思います。

――ではスピリッツは変わらず、遊びかたがまったく変わるというわけですね。

名越 まったくと言っても……アクションがなくなるわけではないし、ドラマシーンがなくなるといった意味ではありません。いままでのユーザーも大事にしますし、新規の方も含めて考えていますからね。

――TGSで『龍が如く5』に関する情報が出ることはありえるのでしょうか?

名越 どう……なんですかね?(笑) 『龍が如く5』に関しては、企画書がないと言えばそれは嘘になりますが、ちょっと内容に関してはまだ……。僕としても発表のタイミングがちょっと早かったかなという気もしていますが、慌てて出したというわけではありません。ここまでは作れるんだ、というところが見えたうえでの発表ですし、情報を出したときに「なんだ変わってないじゃないか」と言われるようなものにはきっとならないと思います。僕もどちらかと言えば“言いたがり”ですし、うちのチームはなるべく早く“届けたがり”ですから、そういう意味では「いつまで待たせるんだ」と思われるようなことにはならないんじゃないですかね。ただ、今回はちょっとは待ってほしいなという思いはあります(笑)。ゲームの設計を変えるわけですからね。設計を変えなければ、『5』も待たせずにできましたけど、それは望まれていなんじゃないかと思いました。また、『OF THE END(オブ ジ エンド)』はいい意味でクリエイターとして遊ばせてもらえたので、恩返しの気持ちがこもった作品にしたい思いはある。「これを待っていたんだ」と思ってもらえる作品にしたいですね。

――龍が如くスタジオの設立によって、いままでと変わるところはどこでしょうか?

名越 職場自体は当然変わりませんし、セガを辞めたわけでもありません。セガという会社は業界に先駆けてクリエイターを前に出してきたと思います。作り手の顔が見えないのはおかしいんじゃないか、という考えがあって、そこからいろいろなクリエイターが出てきて、僕もそのひとりだったんです。今回は、単純に枠組みを作ってクリエイターを前に出していくだけではなく、それに恥じないものをちゃんと作り、時代にマッチした商品をアグレシッブに考えていく。“もう1回気合を入れ直したい”という我々からのメッセージみたいに、捉えてもらうのがちょうどいいのかもしれません。

――時代にマッチした商品とのことですが、今後挑戦してみたい新ジャンルなどはありますか?

名越 それに関しては本当にいっぱいありすぎるような状態です。クリエイターとしてやりたいことが、いま世の中から求められているものとマッチするわけではありませんが、僕はほかの人ではやれそうにないことをできればやりたい。また、遊びの手段としてはモバイルやソーシャルなんかもそうですけど、まだまだおもしろい提案があると思うし、実際若い世代からはおもしろい企画が上がってきています。龍が如くスタジオでは、そういったものもどんどん発表していきたいと思います。大作と呼ばれるものを作るための集団というわけではありません。

――龍が如くスタジオは、かつての“AM2研”のようなセガを代表するブランドになっていくのでしょうか?

名越 なってくれればいいと思いますね。ただ、あのころはスタジオ化すること自体がすごい珍しかっただけで、僕から見ればそれほど浸透はしていなかったと思う(笑)。また、ブランドから出るから売れるわけではないので、スタジオの存在がビジネスをラクにしてくれるものだとは思っていません。アイコンみたいなものです。このスタジオは一生懸命アツイものを作っているブランドなんだよね、という認識になればいいなというのが正直な気持ちです。