●初音ミクの音声合成技術や、Kinectセンサーも応用したインタラクティブな展示

|

日本科学未来館では、2011年8月21日より常設展示をリニューアルし、新規展示『2050年くらしのかたち』と『アナグラのうた〜消えた博士と残された装置』を公開する。8月19日にプレス向けの内覧が行われ、『アナグラのうた〜消えた博士と残された装置』の演出を手掛けた、グラスホッパーマニファクチュアの飯田和敏氏も駆け付けた。

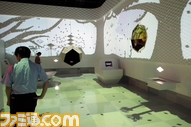

『アナグラのうた〜』は、あらゆる行動が情報化された世界で情報と人間社会のありかたを探る“空間情報科学”にまつわる展示。来場者は、1000年後の世界で空間情報科学の5人の博士が残した装置が置かれた“アナグラ”に入り、この領域が描く未来とはどんなものかを体感することになる。

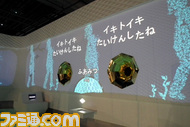

まずはバーコードのついたチケットとともにアナグラに入場し、入り口で登録を行うと、内部ではレーザーセンサーでアナグラ内部にいる人の位置情報を記録しており、各装置はその前に立っているのが誰(どのバーコードと関連付けられている人物)なのかを認識しながら、情報をどう取り扱うか問い掛けたり、さらなる入力を求めたりする。

飯田和敏氏らしい、非常に比喩的でどこか奇妙な暖かみのある設定と演出で満たされた空間になっており、アナグラ内部でどう歩いたかが視覚化されたり、蓄積した情報から歌を生成し、アナグラ全体に流す(一種の社会還元)ことで、行動が情報化されて、社会に活用されるとはどういうことかをコンセプチュアルに体験できる。

もちろん、すべての情報を記録し管理する監視社会を礼賛しているわけではなく、プライバシーや一定の匿名性をどう維持するかといった問題も考慮されており、バーコードに紐づけられた来場者の情報を匿名化したり削除するといった“装置”も用意されている。総合監修を行っている東京大学 空間情報科学研究センターの柴崎亮介教授らによる実際の研究の解説ビデオを見ることもでき、来場者が自らの体験を通じて、空間情報科学のコンセプトを学べるようになっているのだ。ちなみに、情報を基に歌を生成して流す“シアワセ”という装置には、初音ミクなどで知られるヤマハの音声合成技術が提供されている。

『2050年くらしのかたち』は、ジオラマとAR技術を組み合わせた展示で、来場者はまず、ジオラマ内に作られた架空の町、いとおか市を探索し、町で暮らす60名のキャラクターとコミュニケーションしてカードをもらう。カードは幅広い分野の40名の研究者へのインタビューに基づいた先端技術が割り当てられており、次の市民登録のパートで、獲得したカードをどういう方向性に活かすかを決めると、その結果社会がどう変化したかを知ることができる。ジオラマの探索はジェスチャーで行うのだが、その認識センサーとして、Kinectが使われていた。

『アナグラのうた〜』では、飯田和敏氏のゲームの世界構築と演出が、『2050年くらしのかたち』では、ゲームのモーションコントロール技術の成果が使われており、さらに両展示とも、自分の身体をコントローラーとしてインプットを行い、アウトプットをエンターテインメントとして楽しむことができるとう、ゲーム的な側面を持っている。ゲーム文化の蓄積が、見事に未来の科学教育に活かされていると言えるだろう。飯田和敏氏に話を伺う機会もあったので、ショートインタビューもお届けする。

|

――今回こういったお仕事を引き受けられたきっかけを教えてください。

飯田和敏氏(以下、飯田) 『ディシプリン 帝国の誕生』がメディア芸術祭で賞を頂いた際に名刺交換した内のひとりの方が、日本科学未来館の人だったというのがご縁ですね。

――スタートはいつごろですか?

飯田 その直後ぐらいからですね。当初は仕事という形ではありませんでした。まず、小沢さん(日本科学未来館で科学コミュニケーターを務める小沢淳氏)が展示をリニューアルしようと3年ほど考えられていたのですが、取りようによっては難しいトピックなので、パネルで展示するだけではわかりづらいだろうと、より体感として空間情報を伝えようとされていたんです。その最終段階となる辺りに知己を得まして、プランを見せていただいたのですが、ゲームを作っている人間として声をかけられているので、少し厳しく見たんですね。ゲーム的な観点で見ると弱いものがあるなと。その流れで、じゃあ一緒にやりましょうということになりました。

――ゲームの、自分の行ったインプットに対して反応が返ってくる楽しさというのも一種の情報の伝達ではありますが、そういった部分を展示に活かされているのでしょうか。

飯田 レスポンスですよね。自分の翌年にメディア芸術祭で受賞されていた、自分の体をコントローラーにして、空間の中にあるボールを蹴って遊ぶ、犬飼さん(犬飼博士氏)の『e-Sports Ground』を作っていたメンバーが集まっていたので、体験型の展示をゲーム的に解釈するとしたら、一番いいレスポンスを得られるのは自分の身体だろうということになりました。

――来場する人には、とにかくまず触ってほしいと。

飯田 そうですね。今回僕は演出として関わっていますが、プログラマーやグラフィッカーとして関わっている人は、じつは格闘ゲーム出身が多いんですよ。だから、そのレスポンスの良さという部分は、レーザーセンサーとの関係も含めて、格闘ゲームで培った何フレームの世界が活きていると思います。やはり新しい技術なのでトライアンドエラーのくり返しでしたが、いいものになったと思います。

――演出するにあたって、一番苦労された部分はどういったところですか?

飯田 まずお話を作りましょうと話していたんです。物語を使って頭での理解を進めて、体での理解はゲームを使おうと。しかし僕らゲームクリエイターは、ショックを与えてからスタートすることが多いですよね。でも公共的な場所で、どこまでドキッとさせられるか? 最大限やれることはやったと思うのですが、僕が考えた話というのが、1000年後の未来に世界が滅びて、博士たちがシェルターに集まって、滅びた世界を救うための世界を開発するというストーリーだったんです。そして、その世界が滅びた理由を、情報メルトダウンというものが起こったことにしようと。1年前ほどでしたかね。でも制作の途中で地震があって……これが一番困難なところでした。というのも、いささかショッキングな導入から始まるものを、現実が追い越して、もっとひどい状況になってしまった。それと、震災のときに最後まで動いていたインフラがTwitterだったというのは記憶に新しいですが、それぐらい情報が僕らのインフラに食い込んでいるということも浮き彫りになった。実際震災の影響がまだ続いている中で、怖い物語をこのまま推し進めて行っていいのかという葛藤がありました。毛利艦長とお話ししたところ、やはり館長は元宇宙飛行士ですから、宇宙的な視点で考えていこうということになりました。ディスカッションしていく中で、これは飛躍かもしれませんが、最終的に美しい体験・物語になれば、どんなプロセスでもいいんじゃないかというのを得て、最終的には空間設計を行われたトラフ建築設計事務所さんなどと合流することで、美しい空間にすることを目指しました。真鍮で作られたスピーカーであるとか、そういうモノの強さとコンテンツが融合して、おもしろい“ゲーム”になったと思います。

――いまのお話ですと、震災が、「物語がショッキングになりすぎるんじゃないか」というテーマ的な問題と、情報をどう扱うかをもっと考えなければいけないという問題のふたつのハードルになっていると思います。それを乗り越えて、いい展示になったと思いますか?

飯田 展示が開始されるのは21日からで、まだ僕らが作り終わっただけです。これはゲーム的な観点かもしれないけど、プレイヤーがどう思うかによってどういう風にも転がっていくので、これからだと思います。作りっぱなしではなくて、一日6000人ぐらいのお客さんが未来館にいらっしゃるのですが、アナグラを体験する人たちと長い対話をしながら、空間情報の世界をどうしていきたいか、未来をどうしたいかを考えていくのだろうなと思います。それは僕らがワークショップとして来ることもあるだろうし、ネットを通じてということもあるだろうし、いろんな形でやっていかなければならないなと。

――ここからがスタートだということですね。

飯田 今も「とりあえずお疲れさま!」ではなくて、「これからだろうな」という感じがしています。21日からまったく新しいことが始まっていくので、ここからがスタートだと思っています。世界の科学博物館に例のない展示ができたので、いいんじゃないかな(笑)。楽しかったです。

――飯田さんの作品らしいと言いますか、独創的だけどもどこか温かみがある、フシギな感じがしました。

飯田 グラスホッパー・マニファクチュアとしてもいろいろ仕事していますが、こういったことをほかにもやっていくかもしれませんが、ゲーム業界が再編される中で、ゲームをただ作っていればいいというワケでもないだろうなと。お客さんと対話しながら、いろんなことをエンターテインしていかなければいけないと思います。その一環として取り組みました。